Mediendidaktik · 02. September 2023

Die Philosophie in Wissenschaft und Lehre (Didaktik und Unterricht) hat das Privileg, die grundlegenden und fundamentalen Fragen der Menschheit zu verhandeln. Eine dieser grundlegenden Tätigkeiten ist die Klärung und Erläuterung von Begriffen. Einer dieser Begriffe, dem sich die Soziologie, die Kulturwissenschaften usw. seit etwa zehn Jahren intensiv widmen und der dennoch auf eine philosophische Fundierung wartet, ist der Begriff der Digitalität.

Medienkompetenz · 03. Januar 2022

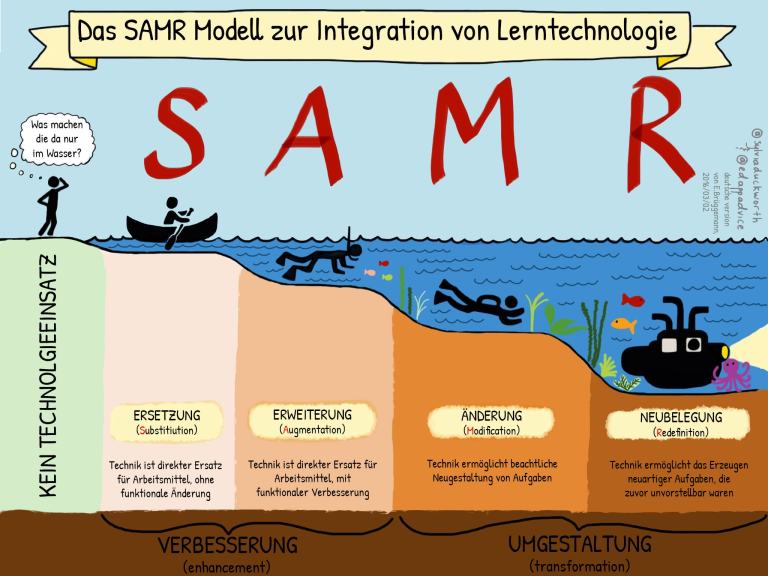

"Because the SAMR model has not been critically analyzed in the peer-reviewed literature, educators involved with educational technology integration sometimes understand an apply the SAMR model in fragmented ways which further complicates the ways in which the SAMR model may be understood an applied" (S. 10).

Die Autoren beschweren sich zu recht über die Verwendung eines kritikfreien Modells, dessen Bebilderung zur Popularisierung aber eben auch zur Konfusion beigetragen hat.

Bildungspolitik · 24. November 2021

Im 19. Jahrhundert - im Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft - benötigte die sich industrialisierende Gesellschaft eine schnelle Alphabetisierung, so dass sich "Vorarbeiter" Grundfunktionen der neuen Maschine durch Lesen selbst beibringen konnten, bevor sie Arbeiter:innen daran anleiteten die Vorschrift abzuarbeiten. - Und heute?

Bildungspolitik · 23. Mai 2021

Nach der Rede von @saschalobo auf der re:publica21 habe ich noch mal in alten Papieren gekramt, um nachzusehen, wie eigentlich das hegemoniale Mindset so zu Beginn der 2010er Jahre ausschaute. Und damit bin ich auch noch einmal auf die Suche gegangen, um Antworten auf die Fragen zu finden, warum die Digitalisierung in Deutschland im Allgemeinen und die der Schulen im Besonderen so gründlich schiefgelaufen ist. Schließlich habe ich mich für ein zweiseitiges Pamphlet aus dem Jahr 2012 entschieden.

Cybersociety · 19. April 2020

Die Krise ist auch die Zeit, in der Ideen, radikale Ideen, die meist schon vor der Krise erdacht wurden, punktuell sichtbar werden. Besonders gut wirken in diesen Zeiten Berichte aus jenen Schulen, die "etwas (digitales) auf die Beine gestellt bekommen". Manche schaffen es, im gemeinsamen Tun von Lehrerinnen, Eltern und Schüler*innen eine Digitalisierung mit Elementen einer (guten) Kultur der Digitalität zu realisieren.

Bildungsmedien · 22. März 2020

Was man nicht tun darf: Menschen ihre Sozialisation vorwerfen. Wer mit dem Roman 1984 sozialisiert wurde, der fand 2014 vermutlich einfach durch die biografische Komplexität auch den Roman The Circle im Buchhandel. Der Roman von Dave Eggers, der mindestens ein Unternehmen der "Big Five" (Google) recht frontal angreift, liefert gute heuristische Dienste, wenn es um die Verwertung von Daten als Konsequenz von Googles Kostenlos-Ökonomie geht.

Medienkompetenz · 17. November 2019

Dieser Blogpost besteht aus dem eingebetteten Beitrag "Schule 4.0 - Lernen für die Zukunft", der im Rahmen ARD-Themenwoche Zukunft Bildung produziert und ausgestrahlt wurde. Ich hoffe, dass durch diesen Film klar wird, wie Schule jenseits des digitalen Grabens funktionieren kann. Beispiel: Im Schulsport wird ganz einfach ein Badminton-Spiel aufgezeichnet "und dann für alle in der Cloud verfügbar gemacht". Ziel ist immer die Verbesserung des Spiel, der Koordination der Spielerin / des Spielers.

Mediendidaktik · 15. März 2019

Tatsächlich ist ‚digital‘ die adjektivische Ableitung von digitus (Finger), und meint also „zum Finger gehörig“. Wegen der Eigenschaft der Finger, die zum Zählen verwendet wurden / werden, bedeutete ‚digitus‘ im Lateinischen auch ‚Ziffer‘. Diese Bedeutung, digital = Ziffer wird hier die zentrale Klammer für den Gedankengang. Als informationstechnische Basisvorstellung definieren wir mit Hartmann, unter ‚digital‘ ‚zwei schaltbare Positionen oder ein Bit (binary digit) an Information‘ zu verstehen

Fotos und Bilder im Banner stammen von pixabay.com, Bilder sind gemeinfrei.

Interesse? Du kannst dich hier registrieren: Du bekommst dann und nur dann eine Email, wenn ein neuer Blog-Post erscheint.

Einfach Email eintragen, Datenschutz-erklärung akzeptieren und reCAPTCHA (Google) anklicken.